罹災証明書・被災証明書の発行について

罹災証明書・被災証明書の発行について

1 罹災証明書とは

自然災害(暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・がけ崩れなど)によって住家(現実に居住のために使用している建物。以下同じ。)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。

※火災による罹災証明書は、消防署での発行になります。

※火災による罹災証明書は、消防署での発行になります。

| 被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 |

半壊 |

準半壊 |

準半壊に至らない (一部損壊) |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

損害基準判定 (住家の主要な構成要素の経済的 被害の住家全体に占める損害割合) |

50%以上 |

40%以上 50%未満 |

30%以上 40%未満 |

20%以上 30%未満 |

10%以上 20%未満 |

10%未満 |

2 被災証明書とは

自然災害による住家以外の家屋等、備品、家具、動産(自動車等)の被害について、被害を受けた事実を証明するものです。(被害状況の写真等を持参してください。現地確認はありません)

3 住まいが被害を受けたときに最初にすること

4 証明書の発行に必要なもの

受付開始は災害直後から開始します。時間の経過により災害との因果関係の確認が困難となるため、概ね2か月以内に申請をしてください。

罹災証明書の申請

(1) 罹災証明申請書

(2) 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

(3) 代理人申請の場合は委任状、相続人の場合は相続人であることがわかる書類

(4) 被害状況写真(原則任意)

片付けや修理の前に被害状況がわかるよう、複数枚の写真を用意してください。被害の判定をスムーズに行うことができます。

(片付け、修理後での現地調査では被害の状況が確認できません)

a 建物の外側を4方向から、浸水被害の場合は浸水した深さがわかるように撮影した写真

b 表札と建物が1枚の写真で確認できる写真(表札がある場合)

c 室内の被害の状況が確認できる写真

d その他の罹災した箇所がわかる写真

(2) 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

(3) 代理人申請の場合は委任状、相続人の場合は相続人であることがわかる書類

(4) 被害状況写真(原則任意)

片付けや修理の前に被害状況がわかるよう、複数枚の写真を用意してください。被害の判定をスムーズに行うことができます。

(片付け、修理後での現地調査では被害の状況が確認できません)

a 建物の外側を4方向から、浸水被害の場合は浸水した深さがわかるように撮影した写真

b 表札と建物が1枚の写真で確認できる写真(表札がある場合)

c 室内の被害の状況が確認できる写真

d その他の罹災した箇所がわかる写真

(自己判定方式)

被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。自己判定方式は、現地調査を行わず、申請者が撮影した写真により判定を行うため、短期間で罹災証明書を受け取ることができるメリットがあります。

なお、「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。

なお、「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。

被災証明書の申請

(1) 被災証明願

(2) 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

(3) 代理人申請の場合は委任状、相続人の場合は相続人であることがわかる書類

(4) 住家以外の家財や車等の被害状況写真

(2) 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

(3) 代理人申請の場合は委任状、相続人の場合は相続人であることがわかる書類

(4) 住家以外の家財や車等の被害状況写真

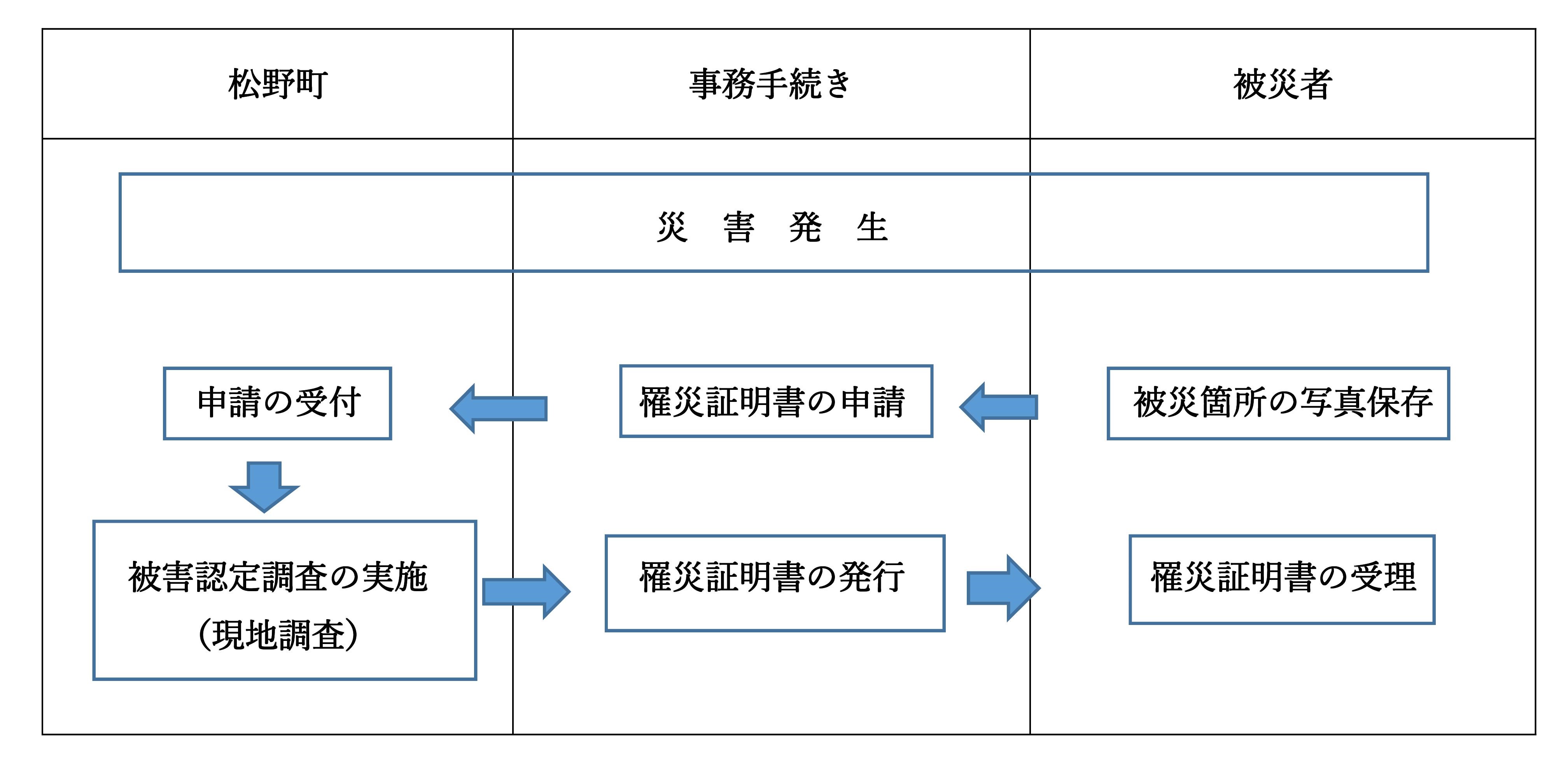

5 申請から発行までの流れ

罹災証明書の発行

※災害の状況により、現地調査に日数を要する場合があります。

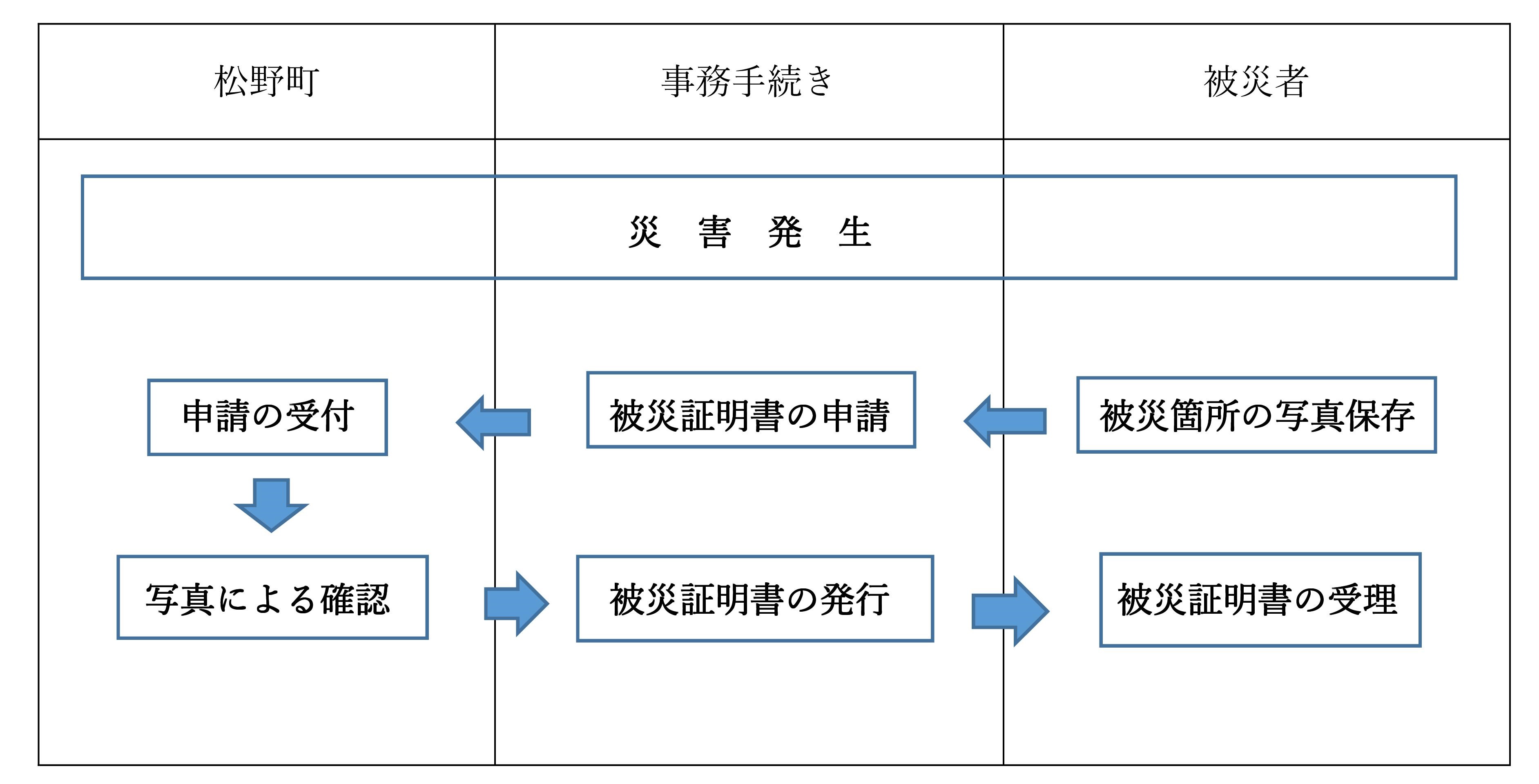

被災証明書の発行

6 交付手数料

「罹災証明書」「被災証明書」の交付手数料は免除扱いとなります。

7 申請様式

令和7年6月17日から罹災証明申請書等の様式が変更になりました。

8 申請受付窓口

松野町役場町民課 固定資産係 0895-42-1112

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。