防災情報

松野町地域防災計画

松野町地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、松野町防災会議が作成する災害対策に関する計画です。

今回、平成30年7月豪雨災害を踏まえた災害対策本部体制等の見直し、南海トラフ地震臨時情報への対応、広見川の浸水想定区域及び土砂災害(特別)警戒区域の指定を受けた取組、宇和島地区消防庁舎等整備計画、新庁舎及び防災拠点施設の整備推進等を反映させ、計画の実効性を高めることで、町民の生命・身体・財産の保護を第一に、地震及び風水害等による被害の軽減を図り、社会の秩序の維持及び公共の福祉に資するため、災害対策基本法第42条の規定に基づき、今般、必要な修正を行いました。

- 松野町地域防災計画(修正概要) [PDFファイル/660KB]

- 松野町地域防災計画(風水害等対策編) [PDFファイル/1.69MB]

- 松野町地域防災計画(地震災害対策編) [PDFファイル/1.46MB]

- 松野町地域防災計画(資料編) [PDFファイル/842KB]

なお、資料編につきましては、今後も適宜修正を行うこととしています。

松野町防災ハザードマップ

台風や集中豪雨による大規模な洪水や土砂災害の危険性が高まった場合に、被害が発生する地域や被害の程度を想定した防災ハザードマップを作成しました。

この防災ハザードマップは、自然現象による被害想定をもとにしていますが、いたずらに恐怖心を煽るものではなく、皆さんの住んでいる場所の災害リスクと、個々の状況に即した避難経路の確保などを住民一人ひとりが考え、災害に備えていただくものです。

- 松野町洪水ハザードマップ(想定最大規模)【渡川水系広見川】 [PDFファイル/9.2MB]

- 松野町土砂災害ハザードマップ [PDFファイル/8.04MB]

- 松野町防災ハザードマップについて [PDFファイル/715KB]

松野町公開型GIS防災ハザードマップ

上の項目に掲載しているハザードマップは印刷物の元データですので、限られた掲載内容となっていますが、公開型GISハザードマップでは、より詳しいデータや航空写真をベースとしたマップの確認できます。

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年4月1日施行))は、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うもので、愛媛県では、土砂災害により被害を受けるおそれのある場所の地形や地質、土地の利用状況を調査し、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を行っています。

松野町では、令和3年4月30日現在、土砂災害警戒区域390箇所、土砂災害特別警戒区域372箇所が指定されており、下記リンクから指定箇所の確認ができます。

愛媛県ホームページ/土砂災害(特別)警戒区域(松野町)<外部リンク>

現在、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定に基づくハザードマップを作成しておりますので、完成次第、『松野町防災ハザードマップ』を更新します。

愛媛県山地災害危険地情報

愛媛県全域の山地災害危険地(山腹崩壊危険地、崩壊土砂流出危険地、地すべり危険地)の情報をインターネットで閲覧できます。

「山地災害危険地」とは、集中豪雨等で山腹崩壊や土石流等が発生する恐れのある山腹面や渓流等を一定の要件を付して判定して整理したものです。

愛媛県山地災害危険地情報へはこちらをクリックしてください。

<外部リンク>

<外部リンク>

指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所

町では、各種災害に備えるため皆さんの避難先として、指定緊急避難場所、指定避難所をそれぞれ次のとおり定めています。いざという時に慌てないよう、家族みんなで避難場所や避難路について話し合い、確認をしておきましょう。

指定緊急避難場所

避難場所とは、災害が発生した場合、一時的に避難して様子を見て情報を得る場所で、各地区内の公民館や広場など24箇所を災害の種別ごとに指定しています(ただし、近くに指定緊急避難場所がない場合などは、地域内で話し合い、避難する場所を決めておきましょう)。

|

番号 |

施設・場所名 |

所在地 |

災害の種類 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

土砂災害 |

洪水災害 |

地震災害 |

大規模火災 |

|||

|

1 |

松野町隣保館グラウンド |

豊岡807外 |

○ |

○ |

||

|

2 |

豊岡前集会所グラウンド |

豊岡3616外 |

○ |

○ |

||

|

3 |

松丸スポーツ広場 |

松丸1579外 |

○ |

○ |

||

|

4 |

松野西小学校グラウンド |

松丸165外 |

○ |

○ |

||

|

5 |

松野町役場前広場 |

松丸343 |

○ |

○ |

||

|

6 |

松野中学校グラウンド |

延野々1863-2 |

○ |

○ |

||

|

7 |

富岡公民館グラウンド |

富岡525 |

○ |

○ |

||

|

8 |

吉野生公民館前広場 |

吉野2668 |

○ |

○ |

||

|

9 |

吉野生多目的広場 |

吉野2695-1外 |

○ |

○ |

||

|

10 |

松野東小学校グラウンド |

吉野2160外 |

○ |

○ |

||

|

11 |

蕨生集会所グラウンド |

蕨生267-2外 |

○ |

|||

|

12 |

奥野川住民センター前広場 |

奥野川465外 |

○ |

|||

|

13 |

上家地集会所前広場 |

上家地165 |

○ |

○ |

||

|

14 |

目黒基幹集落センター前広場 |

目黒637-1 |

○ |

○ |

||

|

15 |

目黒多目的広場 |

目黒637-2外 |

○ |

○ |

||

|

16 |

旧松野南小学校グラウンド |

目黒1460 |

○ |

○ |

||

|

17 |

松野町多目的広場(森の国ドーム) |

豊岡4610外 |

○ |

○ |

||

|

18 |

スポーツ交流センター |

松丸166-6 |

○ |

○ |

||

|

19 |

虹の森まつの保育園 |

松丸166-1 |

○ |

○ |

||

|

20 |

松野町コミュニティセンター |

松丸342外 |

○ |

○ |

||

|

21 |

松野中学校体育館 |

延野々1863-2 |

○ |

○ |

||

|

22 |

吉野生交流促進センター |

吉野2668 |

○ |

|||

|

23 |

目黒基幹集落センター |

目黒637-1 |

○ |

○ |

||

指定避難所

避難所とは、災害が一段落したあと、住家を失った町民や帰宅できない人などが臨時に生活する拠点で、各地区集会施設・公民館、公共施設など10箇所を次のとおり指定しています。(ただし、災害の種別または発生する場所、規模等並びに施設の状況によっては、使用できない場合があります。)

|

番号 |

施設名 |

所在地 |

想定収容人数 (人) |

|---|---|---|---|

|

1 |

松野町多目的広場(森の国ドーム) |

豊岡4610外 |

350 |

|

2 |

スポーツ交流センター |

松丸166-6 |

400 |

|

3 |

松野西小学校校舎 |

松丸165 |

140 |

|

4 |

虹の森まつの保育園 |

松丸166-1 |

300 |

|

5 |

松野町コミュニティセンター |

松丸342外 |

400 |

|

6 |

松野中学校校舎 |

延野々1870 |

170 |

|

7 |

松野中学校体育館 |

延野々1863-2 |

300 |

|

8 |

吉野生交流促進センター |

吉野2668 |

300 |

|

9 |

目黒基幹集落センター |

目黒637-1 |

200 |

※ 山村開発町民センターの廃止に伴い、当面の間、保健センターも避難所として開設する場合があります。

福祉避難所

福祉避難所は、要配慮者など、一般の避難所では生活に支障をきたす人を受け入れる避難所で、松野町では平成24年に宇和島地区広域事務組合と、また、令和3年に社会福祉法人宇和島福祉協会と協定を結び、以下の施設を指定しています。

|

施設名 |

所在地 |

|

|---|---|---|

|

1 |

特別養護老人ホーム 古城園 |

豊岡4598-1 |

| 2 | 障害者支援施設フレンドまつの | 豊岡4594 |

避難所運営マニュアル

大規模な災害が発生、または発生するおそれがあり、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示(緊急)を発令する際には、町は避難所を開設し、避難者を収容することになりますが、自宅に被害を受け、ライフラインも停止した状況で、大勢の町民が避難所での共同生活を営むことは、決して容易なことではありません。

阪神淡路大震災、東日本大震災、平成28年熊本地震では、行政自身も被災し、多様な災害対応業務に追われるため、行政職員だけで避難所の運営に当たることは非常に困難でした。松野町では、平成17年11月27日に町内全地区(10地区)で自主防災会が設立され、以後、各地区に1名以上の防災士が配置されていますが、平成30年7月豪雨においても、町職員だけで避難所の運営を行うことはできませんでした。

これらの経験からも、避難所の運営は、行政や施設管理責任者は後方支援的に協力するものであり、円滑な避難所運営を行うためには、避難者だけでなく、地域の自主防災会、防災士等が力を合わせ、「共助の精神」に基づく自主的な取組が不可欠となります。

本マニュアルは、避難所において発生することが予想される課題の内容や範囲をあらかじめ示し、いつ、誰が、何を、どのように行うべきかを理解することにより、円滑な避難所の運営が行われることを目的として策定しています。

また、本マニュアルでは、避難所における業務や割当て人員等の目安も掲載していますが、運営する側と避難者ということではなく、全員が被災者であり、避難者であることを前提に、互いに協力して助け合うことを基本とするものです。

この運営マニュアルを基本として、今後は各避難所ごとの運営マニュアルの策定を進めていきます。

住まいが被害を受けたときに最初にすること

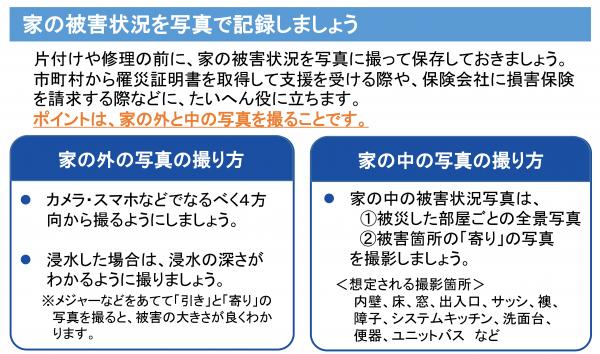

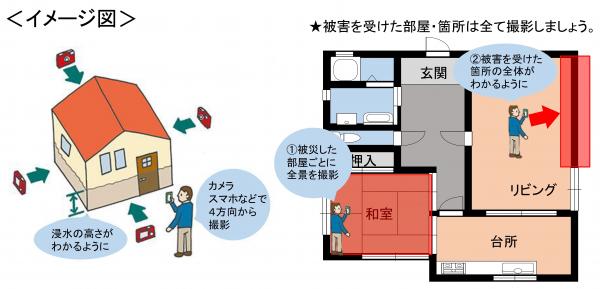

被災者自身による写真撮影の協力依頼及びその撮影時の留意事項について

住まいが被害を受けた際、各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。

その前提として町職員等が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存していただくようお願いいたします。

詳しくは、下記にチラシを掲載していますので、参考としてください。

住まいが被害を受けたときに最初にすること [PDFファイル/188KB]

被災者支援制度(国)について

災害からの一日も早い復興を成し遂げるためには、まず被災者自らが生活再建への意欲を持ち、さまざまな人々との協働や支援制度の活用を図りながら、取り組んでいくことが大切です。

また、暮らしの場である地域の復興のために、地域の住民同士が助け合い、取り組んでいくことも大切です。

国では、被災者の生活再建への取り組みを支援するため、各種の支援制度が用意されております。

このパンフレットは、国(内閣府)が作成したもので、各種の支援制度を最大限に活用しながら生活再建や地域の復興に向けて取り組むことができるよう、支援制度を分かりやすくまとめてあります。

あわせて、災害による被害を軽減し、速やかに復興を成し遂げるためには、日頃からの取り組みも大切です。

「自分の身は自分で守り」「自分たちの地域は自分たちで守る」ために、日頃から防災対策に取り組んでいただければと思います。

以下の5つの区分で、各種の支援制度が設けてあります。

- 経済・生活面の支援 ~被災後のくらしの状況から支援制度を探す~

- 住まいの確保・再建のための支援 ~住まいの被災状況と再建の意向から支援制度を探す~

- 中小企業・自営業への支援 ~事業再建のための支援制度を探す~

- 安全な地域づくりへの支援 ~地域づくりのための支援制度を探す~

- 相談窓口 ~行政への相談窓口を探す~

詳しくは、被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府 平成29年11月1日現在) [PDFファイル/714KB]をご覧ください。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。